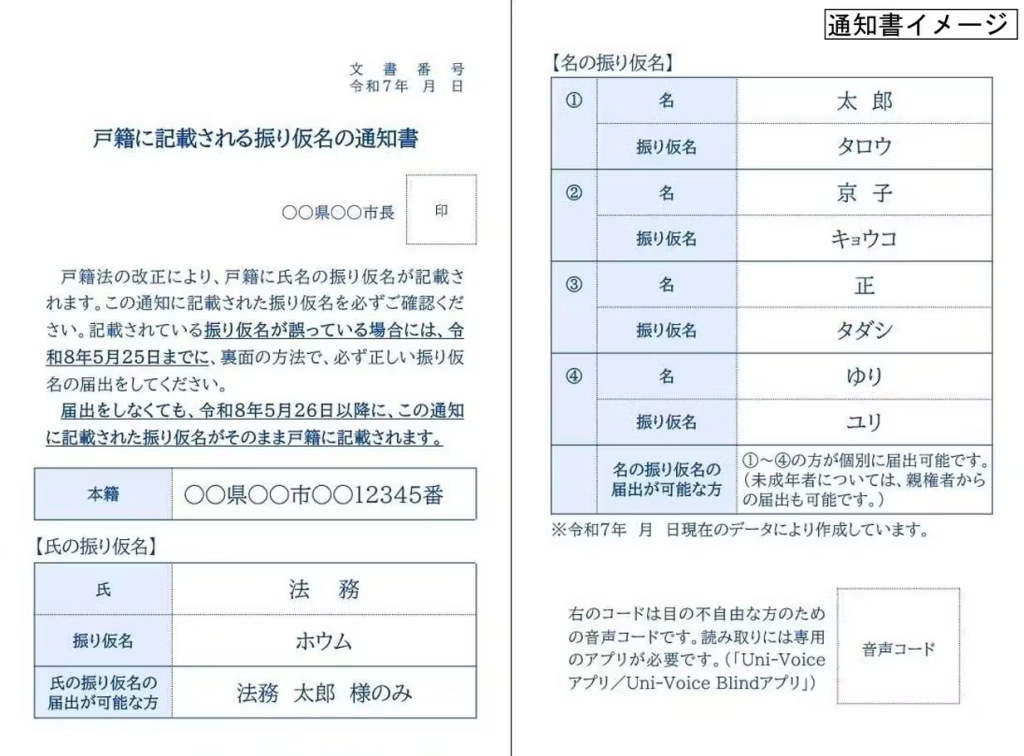

こういうのがおうちに届くようです。そこで疑問ですが、ここに記載されている振り仮名は何に由来するのでしょう?戸籍にこれまで記載されていなかった(そもそも振り仮名の欄がなかった)のですから戸籍ではないですね。市町村の役所で市民一人ずつの名前を読んで通知書に記載しているのでしょうか?知りたいことが朝日新聞の記事にありました。

https://digital.asahi.com/articles/AST5Q1CQ5T5QOXIE01JM.html?iref=pc_ss_date_article

法務省によると、自治体は住民票を作るときに便宜上読み仮名を把握しており、それを参考に通知する。このため、ほとんどのケースで正しい読み仮名が記載される見通しだ。 誤っていた場合は1年間、自治体の窓口や郵送、マイナポータルなどで変更を届け出ることが可能だ。施行から1年経つと、通知された読み仮名が戸籍に記載される。だが、それまでに届け出をしなかったとしても、1回だけ変更が認められるという。

通知書を発行するのは自治体の事務であって、フリガナは住民票からひっぱってくる、と。

なるほど。が、そんな簡単に戸籍に、現住所の住民票をひっぱってこれるんですかね。どうやって?

もう少し調べてみます。